2002.8.18丂by俿

婻攏柉懓惇暈墹挬愢偼専摙偵抣偡傞偺偐

嘥亂擔杮楍搰偵攏偼偄偮偐傜懚嵼丠亃

丂擔杮楍搰偵偍偄偰攏偺懚嵼偼偄偮偐傜妋擣偱偒傞偺偱偟傚偆丅撽暥帪戙傗栱惗帪戙偺堚愓偐傜攏偺崪偑弌傞帠椺偑懡偔偁傞偺偱丄偐偭偰偼偦傟偑攏偺懚嵼偺徹柧偩偭偨傛偆偱偡丅偲偙傠偑丄嬤擭僼僢慺娷桳検傪挷傋傞偙偲偱崪偦偺傕偺偺擭戙應掕偑偱偒傞傛偆偵側偭偨寢壥丄斲掕偝傟傞傛偆偵側偭偨偦偆偱偡丅傗傗偙偟偄偙偲偱偡偑側偤偱偟傚偆丅奓捤偲偄偆偺偼丄屻悽偵攏偺巰奫偺幪偰応偲偟偰棙梡偝傟傞偙偲偑偁傝丄寢壥揑偵堚愓偵傑偓傟偙傓偙偲偵側偭偨偲偄偆偺偱偡丅側偔側傜傟偨嵅尨恀愭惗偺亀婻攏柉懓偼棃側偐偭偨亁乮俶俫俲僽僢僋僗丄1993乯傪嶲徠偟偰偄偨偩偔偲丄傛偔傢偐傝傑偡丅

丂拀攇戝妛偺搷嶈桽曘愭惗偺島墘偱傕丄攏偺懚嵼帪婜傪嵟弶偵榖戣偵偝傟傑偟偨丅擔杮楍搰偑撽暥帪戙偱偁偭偨崰丄弔廐愴崙帪戙偺拞崙偵偍偄偰偼搶拞崙奀傪嫴傫偩擔杮楍搰偺懳娸偱偁傞嶳搶敿搰偵偼愴幵傪偮偗偨忬懺偱敪孈偝傟傞搄嶦攏偑懡偔傒傜傟傞偙偲偐傜丄撽暥恖偑攏傪擖庤偟偨壜擻惈偼斲掕偱偒側偄偲傕榖偝傟傑偟偨丅

丂偟偐偟側偑傜丄撽暥丒栱惗偺攏偼徹柧偝傟偰偄側偄偲偍峫偊偺傛偆偱偟偨丅偮偄偱丄攏嬶偐傜攏偺懚嵼傪棫徹偱偒傞偐丄偲偄偆栤偄傪敪偟丄栵夘側偙偲偵栱惗帪戙攏嬶偼曮暔偲偟偰堦晹傪棙梡偡傞偺偱偦傟偩偗偱偼徹柧偲偟偰偼婋偆偝偑巆傞偲丄榖偼懕偒傑偡丅偦傟偱偼攏偺懚嵼傪棫徹偱偒傞偺偼丄壗偐偲偄偊偽丄屆暛弣憭攏偱偁傞偲峫偊傜傟偨偦偆偱偡丅攏嬶偵傛偭偰擭戙傕傢偐傝丄屆暛偵弣憭偝傟偨攏偙偦偼妋幚偩偲偄偆傢偗偱偡丅

丂

丂亀擔杮楍搰偵偍偗傞婻攏暥壔偺庴梕偲奼嶶乗嶦攏媀楃偲弶婜攏嬶偺奼嶶偵尒傞曠梕慛斱丒挬慛嶰崙壘栯偺塭嬁乗乿乮亀搉棃暥壔偺庴梕偲揥奐亁丆1999乯偱偼乽堚峔偵敽偆傕偺偱傕嫟敽堚暔傗棟壔妛揑暘愅偑晄壜寚丅帒椏偺怣棅搙崅偄屆暛弣憭攏偺廳梫惈乿偲昞尰偟偰偍傜傟偨偙偲偼丄偙偺偍榖偱傛偔棟夝偱偒傑偟偨丅

嘦亂峕忋攇晇巵偲婻攏柉懓惇暈墹挬愢亃

丂擔杮楍搰偵偍偗傞攏偺懚嵼傪榑偠傞偙偲偱丄乽婻攏柉懓惇暈墹挬愢乿偵偁傜偨傔偰娭怱傪偄偩偒傑偟偨丅乽屆暛弣憭攏乿偺帠椺偼丄婻攏柉懓偺晽廗偲傕偐偐傢傝偺偁傞偙偲側偺偱偟傚偆偐丅寢榑傪媫偖昁梫偼側偄偱偟傚偆丅

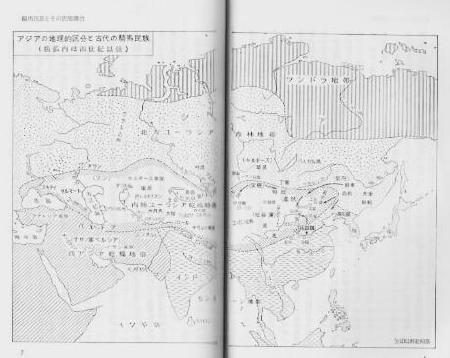

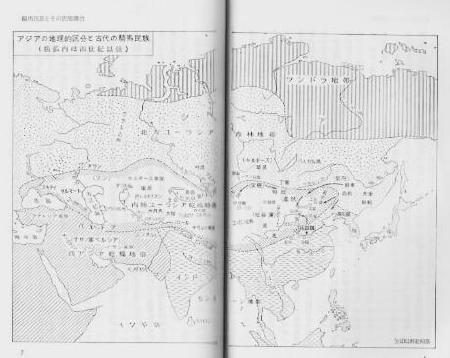

丂偦傕偦傕乽婻攏柉懓惇暈墹挬愢乿偲偼壗偱偁偭偨偺偐丄彮偟峫偊偰傒傑偟傚偆丅偙偺憇戝側採尵偑峕忋攇晇巵偵傛偭偰側偝傟偨偺偼1948擭偺偙偲偱偟偨丅摉帪偺妛奅偼丄峜崙巎娤傊偺斀摦偱偁偭偨偺偱偟傚偆偐丄桞暔巎娤偵傕偲偯偒楌巎憸傪彂偒偐偊傞摦偒偑妶敪偩偭偨偲暦偒傑偡丅峕忋巵偼丄擔杮拞怱巎娤偵偁偒偨傜偢傾僕傾巎偺側偐偵擔杮傪埵抲晅偗傜傟偨傛偆偱偡丅

丂峕忋巵帺恎偑偟偽偟偽弎傋偰偍傜傟傞偙偲偱偡偑丄偙傟偼寛偟偰撈憂揑側尒夝偱偼側偄偲偄偆偙偲偱偡丅婌揷掑媑偺乽擔慛椉柉懓摨尮榑乿乮1921擭乯偲尒夝傪戝嬝偺偲偙傠偱堦抳偟偰偄傞偲弎傋偰偍傜傟傑偡丅愴慜偺挬慛巟攝偺妛栤揑崻嫆偲傕偄偊傞榑偱偡丅乮偙偺揰丄峕忋愢傪斸敾偡傞棫応偐傜偼栤戣揰偲偝傟偰偄傞偙偲偼屻偺婰弎傪偛棗偔偩偝偄丅乯

丂丂峕忋巵偼屆暛帪戙慜婜偲屻婜偲偱偼丄乽撍慠曄堎揑側曄梕乿偑傒傜傟傞偙偲偵拝栚偟偰偄傑偡丅偲傝傢偗暃憭昳偺曄壔偵拲栚偝傟偰偄傑偡丅慜婜偼嬀丒嬍丒寱偝傜偵幵椫愇丒孡宍愇側偳曮婍揑丒徾挜揑丒庺弍揑側傕偺偱偁傝栱惗帪戙偲杮幙揑偵偼曄傢偭偰偄側偄丄偟偐偟屻婜偵側傞偲惗妶丒愴摤側偳幚梡揑側傕偺偵曄傢傞偺偩偲偄傢傟傑偡丅怘婍丒庰婍側偳偺梕婍丄懷嬥嬶丒帹忺傝丒姤側偳嬥岺暈忺憰恎嬶丄弬丒枵丒鑆丒搧丒峛檋側偳偺晲婍椶丄孌丒摠丒埰側偳偺攏嬶椶側偳偵曄傢偭偰偄傞偲偄偆傢偗偱偡丅

丂偙偆偟偨曄壔傪偄偐偵夝庍偡傞偐丅峕忋巵偼丄偙偆偟偨乽撍慠曄堎揑側曄梕乿偼乽偦偺幮夛偦傟帺恎偺撪晹揑側敪揥偵傛偭偰惗傒弌偝傟傞傕偺偱偼寛偟偰側偔丄暿庬偺幮夛宍懺傪傕偭偨丄暿庬偺恖娫偑偦偙偵堏摦偟偰偒偨応崌偵尷偭偰尒傜傟傞尰徾偱偡丅乿偲峫偊傜傟偨偺偱偡丅乮乽婻攏柉懓偺搉棃偲榒崙偺摑堦乿倫18丄亀榒偐傜擔杮傊亁強廂乯

丂楌巎傪妛傇偲偒丄巹偨偪偼巚峫偺榞傪傕偭偰偄傞偲巚偄傑偡丅恖娫偼摨偠偙偲傪孞傝曉偟偨偒偨偲偩偲偐丄偁傞偄偼幮夛偼恑曕偡傞傕偺偱惗傑傟曄傢偭偰峴偔偲偐丄條乆偵峫偊傑偡丅惂搙傗慻怐偼偦偺幮夛撪晹偺帺惗揑側塣摦偱恑曕偟敪揥偡傞偲巹偼峫偊偰偒傑偟偨丅偟偐偟丄擔杮楍搰偺楌巎偼丄挬慛敿搰傗拞崙偺楌巎偲愗傝棧偟偨偲偙傠偵偁傞偼偢偑側偄丄偲峫偊傞偺偑帺慠偱偡丅楌巎揑曄壔偼屒棫偟姰寢偟偨幮夛偺惗嶻椡偺敪揥偲偄偭偨堦尦揑側棟夝傪偟偰峫偊偰偄偰偼丄夝庍偱偒側偄偙偲傪嫵偊偰偔傟傑偡丅

丂偨偩偙偙偐傜偑栤戣偱偡丅峕忋巵偑峫偊偨偺偼丄偙傟傜偺曄壔傪巟攝憌偦偺傕偺偑曄傢偭偨偲偲傜偊偨偙偲偱偡丅乽撍慠曄堎揑側曄梕乿偑偁傝丄偦傟偼乽婻攏柉懓偺惇暈乿偵傛偭偰愢柧偱偒傞偲偝傟偨偺偱偡丅偼偨偟偰乽撍慠曄堎揑側曄梕乿偼偁偭偨偺偐丄偦偟偰傕偟偁偭偨偲偟偰丄偦傟偼乽暿庬偺幮夛宍懺傪傕偭偨丄暿庬偺恖娫偑偦偙偵堏摦偟偰偒偨応崌偵尷偭偰尒傜傟傞尰徾乿偱偁傞偲偄偆夝庍偩偗偑摎側偺偐丄媈栤揰偑惗偠偰偔傞傢偗偱偡丅

嘨亂婻攏柉懓惇暈墹挬愢傊偺斸敾亃

丂偙偺峕忋愢偵懳偡傞斀榑偼丄搊応偟偨偙傠偐傜偁偭偨傛偆偱偡丅彫椦峴梇巵偼丄乽忋戙擔杮偵偍偗傞忔攏偺晽廗乿乮亀巎椦亁34-3丄1951乯偵偍偄偰丄擔杮偵偍偗傞攏嬶偺弌搚椺傪専摙偟丄婻攏偺晽廗偼俆悽婭枛埲崀偱偁傝丄屆暛帪戙慜婜偲屻婜偺暥壔偺堏峴偼慟恑揑偱偁傞偲偝傟偨偺偱偡丅嵟弶偵徯夘偟偨嵅尨恀亀婻攏柉懓偼棃側偐偭偨亁偵偼偐側傝偒傃偟偔峕忋愢斸敾偑揥奐偝傟偨偙偲偼婰壇偵怴偟偄偙偲偱偡丅偙偺杮偺偁偲偑偒偱嵅尨巵偼丄婻攏柉懓惇暈墹挬愢偼傑偪偑偭偰偄傞偲庡挘偟丄乽崻愨乿偟乽斲掕乿偡傞偙偲偑乽幮夛揑愑擟乿偩丄偲傑偱彂偄偰偄傑偡丅

丂

丂峕忋丒嵅尨椉巵偵傛傞亀婻攏柉懓偼棃偨両丠棃側偄両丠亁乮彫妛娰丄1990乯傪撉傫偱傒傑偡偲丄峕忋巵乽偨偲偊偽拞崙恖偼拞崙椏棟埲奜怘傢側偄傫偩丅拞崙恖偵僇儗乕儔僀僗傪怘偊偲尵偭偨偭偰怘傢側偄傫偩丅擔杮恖偼怘偆偗傟偳傕丅乿乽偒偭偡偄偺擾峩柉懓偲偄偆偺偼屌掕偟偰偄傞傫偱偡乿乮倫125乯偺偁傞偄偼丄乽梫偡傞偵婻攏柉懓偲偄偆偺偼丄梀杚傪偟偰偄傞偲偒偐傜丄摢擼偺柉懓偩偭偨偭偰偙偲乿乮倫128乯偲偄偭偨敪尵偑偁傝丄嵅尨巵偑偦傟偼丄擾峩柉偵偼抦擻偑側偄偲尵偭偰偄傞偺偩偲峕忋愢偺嵎暿惈傪巜揈偟偰偄傞偺偱偡丅

乽乽抦擻乿偲偄偆尵偄曽偼丄乽婻攏柉懓揑側摢偺巊偄曽乿偲偍偭偟傖偭偰偄偨偩偄偨曽偑傛偄偲巚偄傑偡丅偦偆偟側偄偲丄擾峩柉偁傞偄偼庪椔柉偵懳偡傞嵎暿揑側昞尰偵側傝傑偡偐傜丅擾峩柉傕庪椔柉傕摢傪巊偭偰偄傞偺偱偡偐傜丅乿乮倫118乯偲嵅尨巵偼偒傝偐偊偟偰偄傑偡丅

丂亀楌巎偺椃亁乮廐揷彂揦乯1994擭12寧崋偑亀婻攏柉懓惇暈墹挬偼側偐偭偨亁偲偄偆摿廤傪慻傫偱偄傑偡丅姫摢榑暥乽婻攏柉懓惇暈墹挬愢偺嫊憸偲幚憸乿偱楅栘桋柉巵偼愢偺惉棫偲斸敾愢傪徯夘偟丄乽妛栤偺恑曕傗嬯擸丒斀徣偲柍墢偺婻攏柉懓愢偼戝偄偵媈栤偲偣偞傞傪偊側偄丅乿偲彂偄偰偄傑偡丅乽榑徹偼昁偢偟傕懱宯揑偱側偔丄抐曅揑偱偍偍偞偭傁夁偓傞丅乿偲偙傟傑偨偐側傝庤尩偟偄斸昡偱偡丅偝傜偵嵅尨巵偺偄偆乽怤棯傗嵎暿偺巚憐偵捠偠傞揱愢傪斲掕偟崻愨偡傞偙偲偑尰戙偵惗偒傞尋媶幰偺幮夛揑愑擟乿偲偺暥復傪徯夘偟丄乽偱偼偦傟偲堘偭偨恀偺楌巎憸傪偳偆採嫙偡傞偐丅巗柉偺楌巎擣幆丒楌巎娤宍惉偺栤戣偲偟偰丄尋媶幰偺愑柋傪捝姶偝偣傞偙偲偼嵅尨巵偵摨偠偱偁傞丅乿偲傕彂偐傟偰偄傑偡丅

丂峕忋巵偺愢傪峬掕偡傞棫応傪偲偭偰偄傞偺偼墱栰惓抝巵偱偡丅亀楌巎偺椃亁偺摿廤崋偵彂偐傟偨巵偺暥復傪堷梡偟傑偡丅壀撪嶰恀巵丄寠戲榓岝巵偦偟偰嵅尨巵偺斸敾傊偺摎偊傪婰偟偨偺偪偺暥復偱偡丅

乽峕忋愢偵僐僢僔僫妛愢偺塭嬁傪巜揈偡傞偺偼傑偩妛栤尋媶偺帺桼偵懏偟傑偡偑丄嬶懱揑側挊弎傗峴摦傕側偄妛幰偵僐僢僔僫偲摨偠巚憐偩偲偟偰乽怤棯庡媊乿偩偲偐乽嵎暿庡媊乿側偳偺儗僢僥儖傪揬傞偺偼丄堦庬偺杺彈嵸敾偺傛偆側傕偺偱偡丅乿乮僐僢僔僫妛愢偲偼丄僪僀僣柉懓庡媊偺棫応偐傜僎儖儅儞柉懓偺桪埵惈傪峫屆妛揑偵帵偦偆偲偟偨愢偺傛偆偱偡丅乯

丂偐側傝寖偟偄媍榑偺攚宨傪憐憸偝偣傑偡丅娞恡偺峕忋巵偼丄嵅尨巵傪偟偰乽梈捠柍奦乿偲昞偟偨傎偳孅戸側偔丄愢傪曄壔偝偣偰偍傜傟傞傛偆偵傕巚偄傑偡丅婻攏柉懓偺摿幙偑丄帺傜偺暥壔偵屌幏偡傞偙偲側偔丄怴揤抧偺暥壔傪庴偗梕傟傞偙偲偵偁傞偲偝傟傞偙偲傪丄幚慔偝傟偰偍傜傟傞偺偱偟傚偆偐丅

丂峕忋愢偺斸敾幰偺堦恖丄壀撪嶰恀巵偺尵梩傕傑偨尩偟偄傕偺偱偡丅

乽偙偺壖愢偼丄尰戙偱偼捠梡偟側偔側偭偨愴慜偺婌揷掑媑偺乽擔慛椉柉懓摨尮榑乿傪婎慴偵偟偰丄愴慜丒徍榓弶婜偺楌巎嫵堢傪庴偗偰杒嫗偵棷妛偟丄孯戉偺斴岇偺壓偵拞崙搶杒抧嬫傪鑸曕偟偨峕忋棳偺帒椏廂廤朄偲媽幃尋媶朄偵婎偯偄偰偄傞丅柍堄幆偵揻業偡傞尰戙榑傗恖娫姶偵偼傾僕傾偺恖乆偺怱傪媡側偱偡傞傛偆側尵梩偑娷傑傟傞丅乿

丂慜弎偟偨乽擔慛椉柉懓摨尮榑乿偵傆傟偰偄傑偡丅峕忋巵傕愴慜偺棟榑偺宲彸幰偱偁傞偙偲傪偼偽偐傜側偄偺傕晄巚媍偱偡偑丄峌寕偵嬤偄斸敾偺寖偟偝傕婥偵側傝傑偡丅側偤側偺偐懡彮慒嶕傕偟偨偔側傝傑偡丅

嘩亂婻攏柉懓惇暈墹挬愢傪斸敾揑偵宲彸亃

丂寖偟偄尵梩傪搳偘偮偗丄婻攏柉懓惇暈墹挬愢傪斸敾偡傞偙偲偼妛奅偺曽乆偵偼堄枴偑偁傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅巹偨偪屆戙傪妛傇巗柉偵偼偦偺昁梫偼側偄偲巚偄傑偡丅

丂乽巐丄屲悽婭偺擔杮楍搰偵偼丄崙壠偲偐柉懓偲偄偭偨奣擮偑傑偩惗傑傟偰偄側偄丅偟偨偑偭偰丄搚拝偺恖傃偲偼乽椬儉儔偐傜捒偟偄媄弍傪帩偭偰傗偭偰偒偨恖傃偲乿偲偄偭偨掱搙偺婥帩偪偱搉棃恖傪寎偊偄傟丄斵傜偲嫟惗偟偨偱偁傠偆丅乿乮棝恑鄦丒汭嵼旻亀擔挬岎棳巎亁桳斻妕慖彂丄1995乯

丂巹偨偪偑廧傒曢傜偡偙偺崙偑丄搉棃偺柉偲愭廧偺柉偼嫟懚偟彆偗崌偭偰嶌傝忋偘偨偺偩偲峀奐搚墹旇暥偺専摙傪偟偨嵺偵傕弎傋傑偟偨偑丄椻惷偵屆戙幮夛偺曄慗傪揥朷偟偰傒偨偄偱偡丅

丂乽屲悽婭埲崀偺屆暛暥壔偺昞柺揑側曄杄偼丄楍搰忋偺搚拝偺榒乮擔杮乯幮夛偑丄偄傠偄傠側棟桼偱彫僌儖乕僾偵暘偐傟偰師乆偲戝棨偐傜堏廧偟偰偒偨搉棃恖偺怴偟偄媄弍傗巚憐傪慖戰揑偵庴偗擖傟偰搚拝幮夛偺梫媮偵揔崌偝偣偨偙偲偱廫暘愢柧偱偒傞偺偱偁傞丅乿乮寠戲榓岝丒攏栚弴堦乽晲婍丒晲嬶偲攏嬶乿丄亀屆戙傪峫偊傞丂屆暛亁媑愳峅暥娰丄1989丄倫173乯

丂搷嶈愭惗偺榑暥乽屆暛偵敽偆媿攏嫙媀偺専摙乗拞崙搶杒抧曽丒挬慛敿搰丒擔杮楍搰偺帠椺傪斾妑偟偰乿乮亀屆暥壔択憄亁31丄1993乯傪嶲徠偟傑偡丅

丂婻攏柉懓惇暈墹挬愢傪乽巀斲憃曽偺尒抧偐傜嬌搶抧堟偺婻攏暥壔夝柧偑堄梸揑偵恑傔傜傟偨妛巎揑宱堒偑偁傞乿偲昡壙偟丄偟偐偟屆暛弣憭媿攏栤戣偑婻攏柉懓惇暈墹挬愢偲偐傜傓偲乽棟惈揑偲偼偄偊側偄巔惃乿偑棟夝傪慾傫偱偄傞偲傕巜揈偟偰偍傜傟傑偡丅側偤側傜乽媿攏嫙媀偺懚嵼偼惇暈墹挬傪朤徹偡傞傕偺偱傕側偄偟乿傑偨丄擔杮偵乽弣憭傗媇惖偼彮側偄乿偲偄偆愢偼乽懎怣乿偱偁傞偲弎傋偰偄傑偡丅娷拁偑偁傞昞尰偱偡偺偱丄偠偭偔傝峫偊傑偟傚偆丅

丂峕忋愢傪昡壙偟偰師偺揰傪巜揈偟偰偄傑偡丅

丂嘆媿攏嫙媇偑婻攏暥壔偺堦娐偲偟偰庴梕偝傟偨丅

丂嘇峕忋愢偱偼丄屻婜屆暛帪戙丄乽婻攏忢廗柉懓乿偑攏傪敽側偭偰懡悢搉棃偟偨偲偝傟傞偑丄乽婻攏忢廗柉懓乿傪丂乽攏旵帞堢偺愱栧抦幆傪桳偡傞媄弍廤抍乿偲昞尰偡傞偙偲偱嬤偄昞尰偲側傞丅

丂嘊屻婜屆暛偺暘晍抧堟偑乽婻攏忢廗柉懓乿偵懡偄偲偡傞峕忋巵偺巜揈偵偼乽杚抧媦傃婻攏忢廗柉懓乿偲偄偄偐偊傟偽摉偰偼傑傞丅

丂峕忋愢偺栤戣揰偼丒丒丒丒丒乽偄偔偮偐偺崪巕帺懱偼丄寛偟偰峳搨柍宮偺夦愢側偺偱偼側偄丅栤戣偼偦傟偑惇暈墹挬榑偺朤徹帒椏傊偲旘桇偡傞揰偱偁傞丅乿乮倫114乯偲偔偓傪偝偟偰偄傑偡丅

丂偙偺傛偆偵椻惷側棫応偱専摙偡傞偺偑慜岦偒偩偲巚偄傑偡丅堦曽揑偵斸敾偡傞偲偐丄扨弮偵宲彸偡傞偲偐偱偼側偔斸敾揑宲彸偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偱偟傚偆偐丅

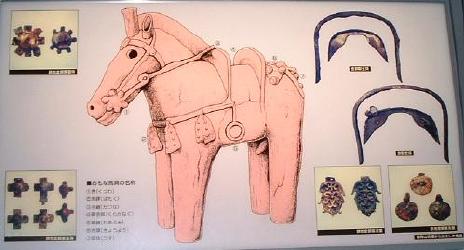

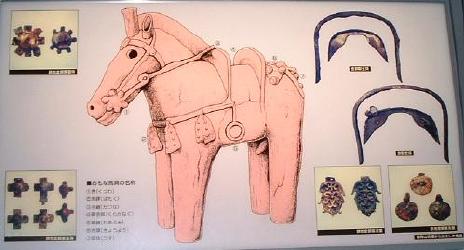

丂寠戲榓岝丒攏栚弴堦乽晲婍丒晲嬶偲攏嬶乿傪嵞傃庢傝忋偘傑偡丅惇暈偱偼側偔備傞傗偐側暥壔愙怗偺寢壥杒曽柉懓暥壔偑揱傢偭偨偲庡挘偝傟偰偍傜傟傑偡丅峕忋愢偺斸敾幰偱偼偁傝傑偡偑丄巹偼寶愝揑採尵偲偟偰懜廳偱偒傞偲峫偊傑偡丅偙偙偱丄摗僲栘屆暛偺嬥摵惢攏嬶僙僢僩偑帵偟偨丄崙嵺惈偵拲栚偝傟偰偄傑偡丅偙偺乽嬥僺僇暥壔乿偼棳峴偱偁偭偨傛偆偱偡偑丄尮棳傪偨偢偹偰偄偔偲丄梀杚婻攏柉懓偺暥壔偲偺愙揰偑尒偮偐傞傛偆偱偡丅

丂乽嬥僺僇暥壔偺揱攄偲庴梕偺夁掱偼丄偍傛偦偮偓偺傛偆側僐乕僗傪偨偳偭偨傕偺偲悇應偝傟傞丅傑偢彮悢偺惛岻側昳偑敃嵹偝傟丄戝墹媨掛傗戝棨偵僐僱偺偁傞桳椡側抧曽庱挿側偳偺尷傜傟偨僄儕乕僩偺埿怣嵿偲偟偰娊寎偝傟傞丅偮偓偵庡偵婨撪偵掕廧偟偨搉棃岺恖傗偦偺媄弍傪柾曧偟偨搚拝偺榒恖偺岺朳偱敃嵹昳偺僐僺乕惗嶻偑奐巒偝傟傞丅乧丒乿乮倫187乯

丂偙偺傛偆偵抜奒揑偵娚傗偐側暥壔庴梕偑偍偙偭偨偲偡傟偽戝棨偺愴棎偺捈愙揑塭嬁傪庴偗側偐偭偨偙偺崙偵偮偄偰偁傜偨傔偰峫偊偰傒傞偙偲偑昁梫偩偲巚偄傑偡丅

丂攏嬶妚柦偑嘆嬀斅媦傃堷庤晅偒孌偺弌尰乮嶰悽婭偛傠乯丄摠偺峫埬乮巐悽婭弶摢乯嘇摠偑嵍塃偵捿偝傟傞乮屲悽婭慜敿乯嘊屻椫孹幬埰偺弌尰乮榋悽婭弶摢乯偺俁抜奒偩偲丄寠戲榓岝丒攏栚弴堦乽晲婍丒晲嬶偲攏嬶乿偵偼彂偐傟偰偄傑偡丅偙傟傜偺曄壔傪擔杮楍搰偱偳偺傛偆偵庴梕偝傟偨偺偐傪専摙偡傞偺偼堄媊偺偁傞偙偲偩偲巚偄傑偡丅偙偺傛偆偵婻攏暥壔偺庴梕偺僾儘僙僗傪専摙偟偰傒傞偙偲偑戝帠側偺偱偟傚偆丅

亙晽曉堫壸嶳屆暛弌搚偺攏嬶乮夃儢塝挰嫿搚帒椏娰僷僱儖乯亜